Un paio di settimane fa, avevamo fatto cenno alla giunzione p-n per introdurre uno dei principi base del funzionamento di un sensore digitale, ovvero la trasformazione di radiazione luminosa incidente in un segnale elettrico in grado di essere decodificato ed elaborato da un processore.

Questo meccanismo è alla base del funzionamento di dispositivi come fotodiodi a fototransistor utilizzati per catturare luce e convertirla in elettricità. Vediamo in che modo, questi dispositivi sono integrati sulla superficie di un sensore digitale, come immagazzinano le cariche elettriche generate dai fotoni incidenti e come queste cariche elettriche diventano un segnale adatto ad essere trasformato in un’immagine.

Cercherò di non appesantire troppo la trattazione con formule matematiche, lasciando, spazio, dove possibile, ad immagini e grafici che possano spiegare, più delle parole e, soprattutto, in maniera più sintetica, concetti magari sempici per gli addetti ai lavori o per chi ha seguito determinati studi, ma ostici o, addirittura, sconosciuti ai più.

Nel farlo, familiarizzeremo anche con alcuni termini che comunemente si incontrano quando si affrontano letture sulle caratteristiche dei sensori digitali.

Coma abbiamo più volte ribadito, dunque, un sensore per la cattura delle immagini ha il compito di trasformare la luce in segnale elettrico e per farlo si serve di fotodiodi o fototransistor basati sul maccanismo della giunzione p-n.

Una delle caratteristiche importanti, dunque, di questi dispositivi, è la loro capacità di convertire i fotoni in elettroni. Una misura di questa capacità è data dalla cosiddetta efficienza quantica (QE), definita come il rapporto tra il numero di coppie elettrone-lacuna prodotte (soprattutto) nella zona di svuotamento della giunzione p-n e quello dei fotoni incidenti.

L’efficienza quantica è un parametro intrinseco del tipo di materiale utilizzato e non presnta un valore uniforme lungo tutta la banda ma dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente. Un altro parametro che tiene conto anche dello spessore dei materiali fotosensibili, delle tensioni di alimentazione e di eventuali accoppiamenti ottici, è l’efficienza di rivelazione (DQE), definita come rapporto tra fotoelettroni prodotti e fotoni incidenti. Riassumo la differenza tra QE e DQE in poche parole (anche sesarebbe da parlarne più diffusamente).

Nel computo della QE si deve tener conto di elementi, come vari tipi di rumore o efficienza delle microlenti (s presenti) che non permettono di fare una valutazione assoluta della qualità del materiale fotosensibile. Inoltre, anche a parità di tipologia di sensore, due diverse tensioni di alimentazione generano differenti cifre di rumore.

In parole povere, ad esempio, la QE ci può permettere di dire che il sensore della EOS 40D è più efficiente di quello della Nikon D200; ma non ci permette di dire se ciò è dovuto al fatto che sia effettivamente migliore il materiale fotosensibile utilizzato, oppure se dipende dalla minor quantità di rumore o se ha microlenti di qualità superiore; ci dice soltanto che il segnale elettrico generato in uscita (comprensivo del relativo rumore) rapportato al segnale (ottico) in ingresso, fornisce un valore superiore per una fotocamera anzichè per un’altra.

Il DQE, al contrario, tiene conto di questi fattori, fornendo la misura del rapporto tra i segnali di uscita e di ingresso di un elemento fotosensibile quasi ideale con le caratteristiche di quello reale che stiamo esaminando.

Se la DQE è un parametro utile soprattutto a chi deve progettare un sensore e quindi avere riscontri sulla qualità degli elementi fotosensibili da utilizzare, la QE può essere di interesse per chi acquista una fotocamera o una videocamera, soprattutto in relazione a quanto questo parametro influenzi altri elementi più importanti ai fini della valutazione, come ad esempio, la gamma dinamica o il rumore ad alti ISO.

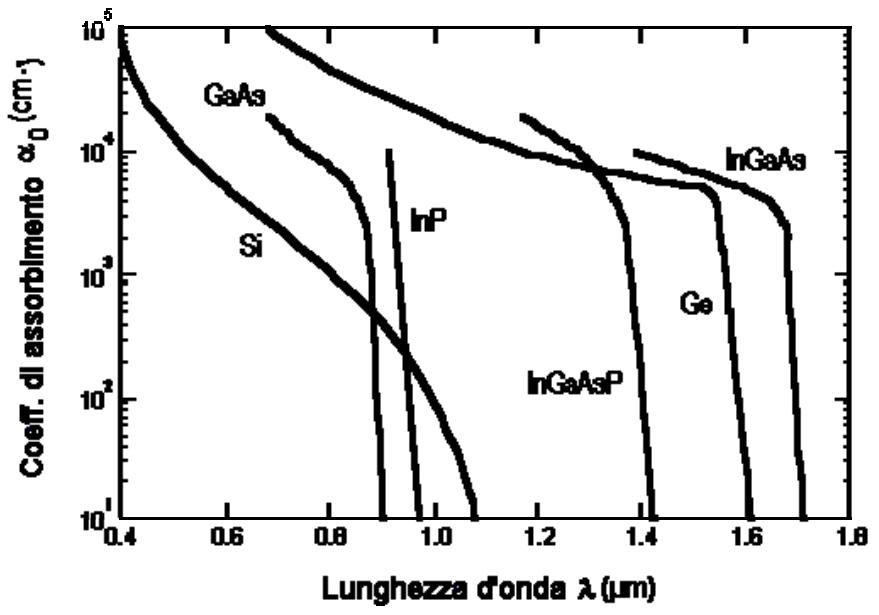

Altro parametro che ha influenza sulle prestazioni di un fotorivelatore, è il coefficiente di assorbimento che dà la misura della capacità di uno strato di materiale fotoassorbente di “catturare” la luce incidente. Quando la radiazione luminosa incide su una lastra di materiale fotosensibile o trasparente, una parte di essa si perde da subito, la restante penetra all’interno del materiale e continua ad avanzare, perdendo, man mano intensità, fino a che non viene ocmpletamente assorbita o riesce ad uscire dall’altro lato della lastra.

La capacità di penetrazione dipende, qualitativamente, dal coefficiente di assorbimento, in maniera tale che all’aumentare di quest’ultimo aumenta la quantità di radiazione che si perde per ogni strato del materiale che attraversa. In parole povere, più il materiale è fotoassorbente, più la radiazione non riesce a penetrare in profondità.

Ma anche il coefficiente di assorbimento non è un valore costante ma vari al variare della frequenza della luce incidente, con un andamento del tipo di quello riportato in figura

da cui si può vedere che a lunghezze d’onda minori (400 nm) corrispondono valori di assorbimento maggiori mentre a lunghezze d’onda minori valori inferiori. Ciò significa che nella banda del blu la luce incidente penetra poco i profondità e si ferma negli strati superficiali mentre nella banda del rosso riesce ad arrivare molto in profondità Questo spiega anche il motivo della costruzione a strati sovrapposti, con, in sequenza, il blu, il verde ed il rosso, dei sensori foveon.

Nella scorsa puntata avevamo visto come una giunzione p-n polarizzata inversamente può avere la capacità di trasformare i fotoni in elettroni; oltre all’elemento atto ad operare questa trasformazione, un fotosito è dotato di elementi in grado di raccogliere questi elettroni generati per effetto fotoelettrico, esattamemte nello stesso modo in cui un vaso raccoglie acqua piovana.

Ad ogni “refresh” si contano quanti elettroni sono stati collezionati da ciascun fotosito e questo conteggi dà la misura dell’intensità luminosa ricevuta. In teoria, al nero dovrebbe corrispondere un contenitore vuoto, mentre al bianco uno completamente pieno. Ovviamente non tutti i contenitori sono di uguali dimensioni e, di conseguenza, non tutti sono in grado di raccogliere la stessa quantità di acqua……pardon, di fotoni.Questa capacità è detta full well capacity. I pixel di dimensioni maggiori avranno una full well capacity superiore rispetto a quelli di dimensioni inferiori.

Questo parametro influenza la QE di un sensore e, di conseguenza, il valore del dymanic range possibile. Infatti un fotosito più grande potrà raccogliere, nello stesso intervallo di tempo, un maggior quantitativo di luce rispetto ad uno di dimensioni minori, aumentando la QE.

Questa capacità permette di ridurre gli effetti del blooming che si manifesta quando il “contenitore” dei fotoni è pieno e i fotoni in eccesso vengono riversati sui pixel adiacenti, provocando alterazioni dell’intensità del segnale rilevato. A questo tipo di effetto sono molto più soggetti i sensori di tipo CCD per i motivi che saranno chiari una volta affrontatane l’architettura.

I moderni sensori hanno installate delle microlenti sempre più perfezionate, in alcuni casi di tipo gapless, in altri casi addirittura disposte in doppio strato per mantenere la QE a buoni livelli anche in caso di riduzione delle dimensioni dei fotositi, come pure presentano delle “trincee”, insensibili alla luce, tra pixel contigui che costituiscono delle vere barriere antiblooming.

Un latro degli aspetti di cui tener conto sia quando si progetta un sensore che quando lo si studia (io, semplicemente, quando si è curiosi di sapere come è fatto e come funziona) è quello relativo alla sensibilità dell’occhio umano alla luce.

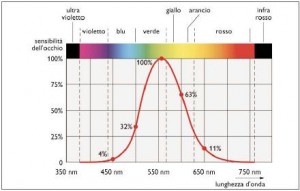

L’occhio non presenta lo stesso tipo di risposta a tutte le lungheze d’onda della radiazione incidente (ma chge strano, finora non abbiamo ancora incontrato un “dispositivo che non si comporti in maniera differente in base alla frequenza); questo significa che uguali quantità di energia radiante non sono percepite come avere la stessa intensità. La risposta è del tipo illustrato in figura

da cui si vede che la sensibilità maggiore si ha nella banda del verde-gialloe la minore in quella del rosso. Questo è il motivo per cui un filtro a matrice bayer classica si basa su gruppi di 4 fotodiodi per ogni pixel che presentano una sequenza di colori che prevede un rosso, un blu e due verdi come il primo a sinistra nella successiva figura

Nell’immagine compaiono altri tipi di pattern 2×2; nell’ordine, il secondo è stato ideato da Sony per alcune delle sue fotocamere, soprattutto di tipo bridge, di cui la più celebre è senz’altro la DSC F828, e sostituisce un verde “tradizionale” con un verde smeraldo; questo pattern di tipo RGBE (red, green, blu, emerald) a detta di Sony dovrebbe servire a riprodurre i colori in maniera più fedele a quella che è la visione dell’occhio umano. Non ho potuto verificare quanto ci sia di vero in quesat affermazione. Pare, però, che nelle reflex e, soprattutto in quelle di fascia alta, il sensore adottato sia un comune CMOS di tipo RGB.

Il terzo filtro, di tipo CYYM (ciano, yellow*2, magenta) è usato su alcune fotocamere Kodak, mentre il quarto di tipo CYGM (ciano, yellow, green, magenta) è maggiormente usato sulle videocamere. Caratteristica comune di questi 4 tipi di pattern è la presenza di 2 elementi su 4 apparteneti alla banda del giallo-verde, ossia quella a cui, abbiamo visto che l’occhio è più sensibile.

Il quinto, invece, ai tre classici colori RGB affianca il bianco. Anche questo tipo di cella è stata ideata da Kodak ed esiste in diverse varianti. L’idea è quella di utilizzare un fotodiodo di tipo “panchromatic”, ovvero sensibile a tutte le lunghezze d’onda ed in grado, quindi, di raccogliere una notevole (se rapportata agli altri) quantità di luce.

Difficile valutare l’efficacia di questa soluzione, adottata, al momento, solo su alcuni modelli di fotocamera di fascia bassa e limitatamente ai sensori di tipo CCD. Anche per Kodak vale quanto detto per Sony: nei sensori di fascia alta che produce e vende (a terzi tra cui Hasselblad), non fa, per ora, esperimenti e continua ad usare, per lo più CCD, abbinati a pattern di tipo RGB classico.

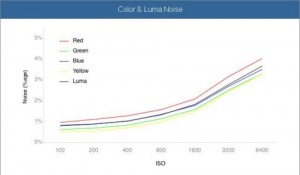

Per i motivi sopra elencati, ovvero per la presenza di due fotodiodi per la banda del giallo-verde,, nei grafici che mostrano il rumore prodotto da un sensore digitale si nota come la componente relativa al verde sia sempre quella che presenta il miglior SNR e, d’altra parte, a parità di condizioni con le altre sarebbe anche quella il cui rumore sarebbe percepito con maggior evidenza. A riprova di ciò, mostro l’endamento del rumore per le varie ocmponenti di colore (oltre che per la luminanza) per la nuova EOS 7D

Dall’immagine si vede che il rumore presenta valori più bassi per il giallo e per il verde lungo tutta la gamma degli ISO. Eppure, la prima componente di rumore a risultare visibile a 1600 ISO ed a divenire evidentemente fastidiosa a 3200 ISO (immagine in basso) è proprio quella del verde

segno che se non si operasse la scelta di avere un miglior SNR sulle frequenze del verde e del giallo, il rumore risulterebbe evidente già a ISO più bassi e si dovrebbe ricorrere ad algoritmi di NR più aggressivi (con i risultati che si possono immaginare sui dettagli fini).

Con oggi abbiamo concluso la parte relativa alla “raccolta della luce” da parte di un sensore digitale. Nel corso di questi primi tre appuntamenti abbiamo avuto modo di conoscere gli elementi di base di cui è costituito un sensore digitale, dal filtro antimoire alle microlenti, alla matrice di di fotositi. Abbiamo avuto modo anche di approfondire la conoscenza con uno degli elementi costituitenti la matrice fotosensibile, ovverossia, il fotodiodo.

Abbiamo, infine, iniziato a familiarizzare con alcuni dei termini ricorrenti quando si parla di sensori digitali. Nelle prossime puntate proseguiremo questo viaggio, approfndendo altri aspetti dell’architettura di un sensore, facendo la conoscenza con alcuni tipi di disturbo tipici di un sensore digitale (abbiamo già fatto cenno a dark current e blooming) e con i metodi atti a combattere questi disturbi. Infine faremo una comparativa tra le varie tipologie di sensore, seguendo quella che, finora, è stata l’evoluzione tecnologica che le ha contraddistinte.